【特集】8連勝で負け知らず、レスキュー隊所属の兼業さんのコツは? -上

第19-1回 強い投資家はどんな人~日本株投資家3900人調査で解明!(ケーススタディ編)

登場する銘柄

本コラムの記事一覧を見る

今回紹介するsatoさんは、関西に在住する消防士(レスキュー隊)の兼業投資家だ。日本株の投資は2013年から開始した。

注目すべきは、その年間成績の推移。なんと、スタート時から負け知らずの8連勝となっている。もちろん単なるビギナーズラックで、これだけの結果は残せない。satoさんが無敗記録を続ける秘訣は3つある。それは

a 事前準備の徹底

b 課題を先送りにしない

c 上の2つの継続

――だ。

このa~cは、一歩間違えれば、自らの命に関わる危険と隣り合わせの環境の中で、手際よく人命を救助する消防士としての取り組みとも一致する。

23冊を重ねた投資ノートが物語る"日々訓練"の結晶

satoさんは消防士として、さまざまな事故を想定した訓練を日々続けている。もちろん、決められた訓練を、ただこなすだけではない。

「なぜ、あれはうまくいかなかったのか」

「もっと手際よくやる方法がないのか」

――と、その日に行った訓練から課題を明確にして、それを克服する方法を頭の中で整理する。それを次の訓練で確認しながら、また新たな課題を見つける。

この積み重ねが、実際の事故現場で冷静に状況を判断し、その時点で最善の対応策を円滑に行うための血となり骨となっている。

株式投資でも、これと同じようなルーティンを繰り返してきた。それが口先だけでないことは、冒頭のプロフィールで示した投資ノートの数が物語る。

satoさんは投資を始めてから取引履歴や銘柄選択の理由など、さまざまな情報をノートに記録してきた。その数は足元で23冊目になる。

では、ここからsatoさんが準備と検証の積み重ねで勝ち取った8連勝の技を見ていこう。

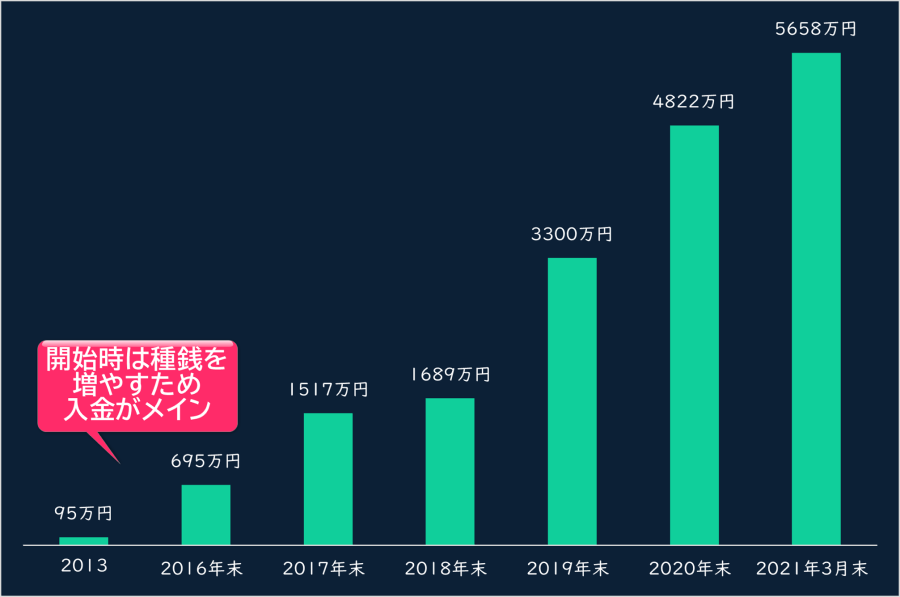

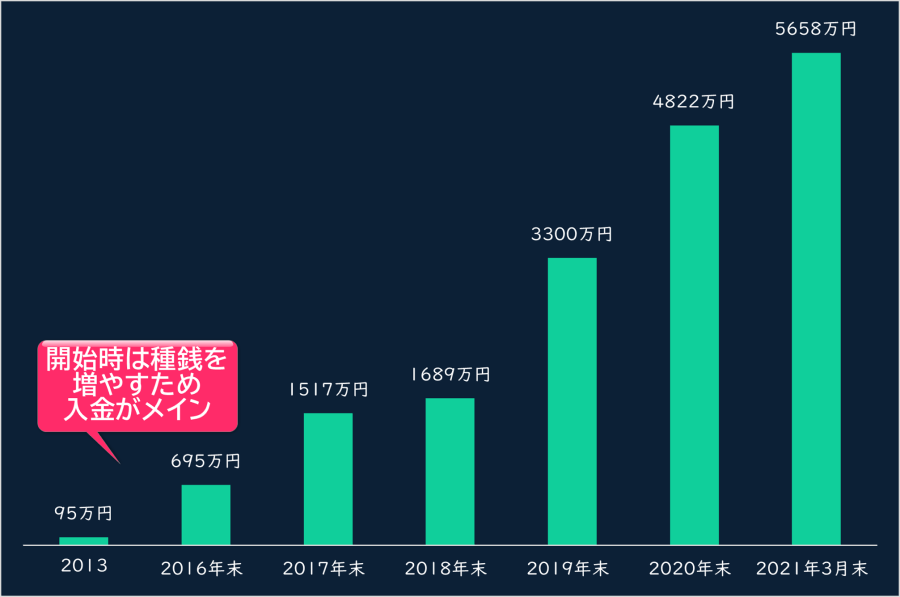

■satoさんの開始時からの資産推移

戦略は「配当・優待狙い」→「カタリスト」→「バリュー・カタリスト・分散」

まずsatoさんの投資スタイルに焦点を当てると、現在の手法はバリュー株&カタリスト(株価変動のきっかけ)&分散になる。

今後株価が水準訂正に向かう可能性のあるカタリストが備わった銘柄を、複数保有してポートフォリオを組んでいる。

のちほど触れるが、分散で心がけているのは、「カタリスト」と「バリューの判定」に多様性をもたらすことだ。単に銘柄の数を多くすることではないことを、予め強調しておく。

今のスタイルに到達するまで2つの段階を踏んだ。最初は、初心者にはわかりやすい配当や株主優待に注目しながら、銘柄を選んでいた。

そうした中で研究を日々重ねていくうちに、「東証1部昇格」のカタリストに注目したスタイルに変更。さらにこれを進化させる形で、現在のスタイルを築くことになった。

投資資金を確保する「命綱」を最優先する

現在の「バリュー・カタリスト・分散」では、次の基準を設けて銘柄を選んでいる。

まず「バリュー」については、PBR(株価純資産倍率)1倍未満を大原則にしている。理由は「会社が解散してもしっかり投資資金が残ること」という"命綱"の有無にこだわるからだ。

ただし、ケースによっては正味の自己資本から割り出した「修正PBR」や、正味の現金資産が時価総額より大きいといういわゆる「ネットネット株」の基準も活用する。

次に「カタリスト」については、現在はコロナ禍での「業績の特需やV字回復の可能性」や、東京証券取引所の市場区分の変更を踏まえた「株主構成の変化」に注目している。過去には「原料(コモディティ)価格」「上場廃止基準接触」「自己株買い」などの項目があった。

これらのカタリストに注目するのは、いわゆるバリュートラップ、つまり万年割安株を拾うのを避けるためだ。

最後の「分散」では、先に紹介したようにカタリストとバリューの判定、そして売買タイミングの分散の3つを意識する。

最初のカタリストの分散を図るのは、数値で機械的に選別できるバリューの判定に比べ、カタリストは定性的な要素が強く、読み違いが起こりやすいからだ。自分は「これでイケる!」と思っても、読み違えを犯してしまうことに備える方法として、カタリストの分散を意識した。

バリューでも「PBR1倍未満」のほかに、土地の含み益などを判定した修正自己資本から割り出した「修正PBR」が低水準か、保有する正味現金資産が時価総額より大きい「ネットネット株」もケースによって対象にする。

3つ目の売買タイミングの分散では、相場が大きく下落した際に買い増しを行い、取得単価を下げながら保有株数を増やしていく「分散取得」や、少ない出来高を考慮した「分散利確」を行っている。

約10銘柄フルポジで、利確は同業他社のPERの水準など参考に

2017年から、これら3つの基準を組み合わせた銘柄選びを実施している。投資対象は日本株のみで、10銘柄程度に資金を振り分け、ほぼフルポジションの状態にしてリスク分散と資金効率の向上を図っている。

利益確定のポイントは、株価の急騰や決算の上方修正など、投資家の注目が集まり人気化してきたら、検討および実行を始める。事前に同業他社のPER(株価収益率)などを参考にして、目標株価の算定は済ませている。

またフルポジションを取っていることから、現在保有しているものよりより割安で妙味があると判断した銘柄が出現したら、それに乗り換える形で利確する例もある。

職場のパソコンの買い換えがアプライドの成功に結びつく

それでは、現在の投資戦略で取引した具体例を、今注目の「業績の特需」「業績のV字回復」「株主構成の変化」という3つのカタリスト別に見ていこう

最初の例は、業績の特需で注目したアプライド<3020>だ。satoさんによれば、ここ数年で、最も効率よくリターンを稼げた例という。

※当該情報は、一般情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の金融商品に関する助言または推奨を行うものではありません。

...

登場する銘柄

取材/真弓重孝・富田祥平、編集・構成/真弓重孝(株探編集部)

| satoさん(ハンドルネーム・30代・男性・兼業投資家) | ||

|---|---|---|

| 日本株運用資産 | 約5700万円 |

| 累積投資元本 | 1145万円 | |

| 累積リターン | 4415万円 | |

| 投資スタイル | バリュー×カタリスト×分散投資 | |

| 主な保有期間 | 中期(1カ月以上~1年未満) | |

| 保有銘柄数 | 11~20銘柄 | |

| 投資開始年 | 2013年 | |

| 他の投資対象 | 純金積み立て・iDeCo | |

| 自身の性格分析 | とことん追求 | |

| 好きな言葉 | 継続は力なり | |

| satoさんとは:陸上競技を大学まで本格的に行い、現在は消防士として活躍する兼業投資家。 愛車の売却をきっかけに2013年から投資を開始し、入金をしつつ種銭を増やしながら 投資歴約8年で資産を約4倍以上まで拡大させる。 競技者時代からの習慣で投資開始から自分の思考や銘柄の考察をまとめた 「投資ノート」を作成しており、その数は23冊にも上る。 休日も10時間は『会社四季報』(東洋経済新報社)を熟読するなど、コツコツと努力を 継続するスタイルが特徴。 | ||

本コラムの記事一覧を見る

今回紹介するsatoさんは、関西に在住する消防士(レスキュー隊)の兼業投資家だ。日本株の投資は2013年から開始した。

注目すべきは、その年間成績の推移。なんと、スタート時から負け知らずの8連勝となっている。もちろん単なるビギナーズラックで、これだけの結果は残せない。satoさんが無敗記録を続ける秘訣は3つある。それは

a 事前準備の徹底

b 課題を先送りにしない

c 上の2つの継続

――だ。

このa~cは、一歩間違えれば、自らの命に関わる危険と隣り合わせの環境の中で、手際よく人命を救助する消防士としての取り組みとも一致する。

23冊を重ねた投資ノートが物語る"日々訓練"の結晶

satoさんは消防士として、さまざまな事故を想定した訓練を日々続けている。もちろん、決められた訓練を、ただこなすだけではない。

「なぜ、あれはうまくいかなかったのか」

「もっと手際よくやる方法がないのか」

――と、その日に行った訓練から課題を明確にして、それを克服する方法を頭の中で整理する。それを次の訓練で確認しながら、また新たな課題を見つける。

この積み重ねが、実際の事故現場で冷静に状況を判断し、その時点で最善の対応策を円滑に行うための血となり骨となっている。

株式投資でも、これと同じようなルーティンを繰り返してきた。それが口先だけでないことは、冒頭のプロフィールで示した投資ノートの数が物語る。

satoさんは投資を始めてから取引履歴や銘柄選択の理由など、さまざまな情報をノートに記録してきた。その数は足元で23冊目になる。

では、ここからsatoさんが準備と検証の積み重ねで勝ち取った8連勝の技を見ていこう。

■satoさんの開始時からの資産推移

戦略は「配当・優待狙い」→「カタリスト」→「バリュー・カタリスト・分散」

まずsatoさんの投資スタイルに焦点を当てると、現在の手法はバリュー株&カタリスト(株価変動のきっかけ)&分散になる。

今後株価が水準訂正に向かう可能性のあるカタリストが備わった銘柄を、複数保有してポートフォリオを組んでいる。

のちほど触れるが、分散で心がけているのは、「カタリスト」と「バリューの判定」に多様性をもたらすことだ。単に銘柄の数を多くすることではないことを、予め強調しておく。

今のスタイルに到達するまで2つの段階を踏んだ。最初は、初心者にはわかりやすい配当や株主優待に注目しながら、銘柄を選んでいた。

そうした中で研究を日々重ねていくうちに、「東証1部昇格」のカタリストに注目したスタイルに変更。さらにこれを進化させる形で、現在のスタイルを築くことになった。

投資資金を確保する「命綱」を最優先する

現在の「バリュー・カタリスト・分散」では、次の基準を設けて銘柄を選んでいる。

まず「バリュー」については、PBR(株価純資産倍率)1倍未満を大原則にしている。理由は「会社が解散してもしっかり投資資金が残ること」という"命綱"の有無にこだわるからだ。

ただし、ケースによっては正味の自己資本から割り出した「修正PBR」や、正味の現金資産が時価総額より大きいといういわゆる「ネットネット株」の基準も活用する。

次に「カタリスト」については、現在はコロナ禍での「業績の特需やV字回復の可能性」や、東京証券取引所の市場区分の変更を踏まえた「株主構成の変化」に注目している。過去には「原料(コモディティ)価格」「上場廃止基準接触」「自己株買い」などの項目があった。

これらのカタリストに注目するのは、いわゆるバリュートラップ、つまり万年割安株を拾うのを避けるためだ。

最後の「分散」では、先に紹介したようにカタリストとバリューの判定、そして売買タイミングの分散の3つを意識する。

最初のカタリストの分散を図るのは、数値で機械的に選別できるバリューの判定に比べ、カタリストは定性的な要素が強く、読み違いが起こりやすいからだ。自分は「これでイケる!」と思っても、読み違えを犯してしまうことに備える方法として、カタリストの分散を意識した。

バリューでも「PBR1倍未満」のほかに、土地の含み益などを判定した修正自己資本から割り出した「修正PBR」が低水準か、保有する正味現金資産が時価総額より大きい「ネットネット株」もケースによって対象にする。

3つ目の売買タイミングの分散では、相場が大きく下落した際に買い増しを行い、取得単価を下げながら保有株数を増やしていく「分散取得」や、少ない出来高を考慮した「分散利確」を行っている。

約10銘柄フルポジで、利確は同業他社のPERの水準など参考に

2017年から、これら3つの基準を組み合わせた銘柄選びを実施している。投資対象は日本株のみで、10銘柄程度に資金を振り分け、ほぼフルポジションの状態にしてリスク分散と資金効率の向上を図っている。

利益確定のポイントは、株価の急騰や決算の上方修正など、投資家の注目が集まり人気化してきたら、検討および実行を始める。事前に同業他社のPER(株価収益率)などを参考にして、目標株価の算定は済ませている。

またフルポジションを取っていることから、現在保有しているものよりより割安で妙味があると判断した銘柄が出現したら、それに乗り換える形で利確する例もある。

職場のパソコンの買い換えがアプライドの成功に結びつく

それでは、現在の投資戦略で取引した具体例を、今注目の「業績の特需」「業績のV字回復」「株主構成の変化」という3つのカタリスト別に見ていこう

最初の例は、業績の特需で注目したアプライド<3020>だ。satoさんによれば、ここ数年で、最も効率よくリターンを稼げた例という。

※当該情報は、一般情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の金融商品に関する助言または推奨を行うものではありません。

...

こちらは株探プレミアム限定記事です。 プレミアムプランをご契約して読むことができます。

株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)

プレミアム会員の方はこちらからログイン

プレミアム会員になると...

米株

米株